Oleh: Muhammad Fauzan mahasiswa Biologi universitas Andalas Padang

Sumatera yang dikenal dahulu sebagai Bhumi Swarnadwipa, atau Tanah Emas. Sebuah nama yang membayangkan kekayaan, kemakmuran, dan bentang alam yang ramah memanjakan penghuninya. Namun, jika kita melihat rentetan berita maupun di media sosial beberapa pekan terakhir, citra indah "Tanah Emas" itu seakan lenyap tertutup lumpur pekat. Pulau yang kita banggakan ini tidak sedang memancarkan kilau emas, melainkan sedang menangis menanggung beban kerusakan yang teramat berat.

Banjir bandang dan tanah longsor kembali menerjang dengan kekuatan yang menakutkan. Kali ini, dampaknya bukan sekadar genangan air setinggi mata kaki yang biasa kita maklumi di berbagai wilayah sebagai "langganan tahunan" kala musim hujan tiba. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Data terbaru menyebutkan lebih dari 900 saudara kita hilang atau meninggal dunia dalam rentetan bencana di wilayah ini. Ratusan rumah luluh lantak rata dengan tanah, jembatan penghubung putus, dan ribuan orang yang sampai saat ini terpaksa tidur berdesakan di tenda pengungsian dan bahkan masih ada terisolir dari bantuan, menatap kosong karena kehilangan harta benda bahkan kehilangan anggota keluarga tercinta.

Di tengah suasana duka yang mendalam ini, muncul sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab dengan jujur dan berani: Apakah malapetaka ini murni "takdir Tuhan" berupa bencana alam yang tak terelakkan, ataukah ini sebenarnya "azab" dari hasil kerja tangan manusia yang secara sadar merusak keseimbangan bumi?

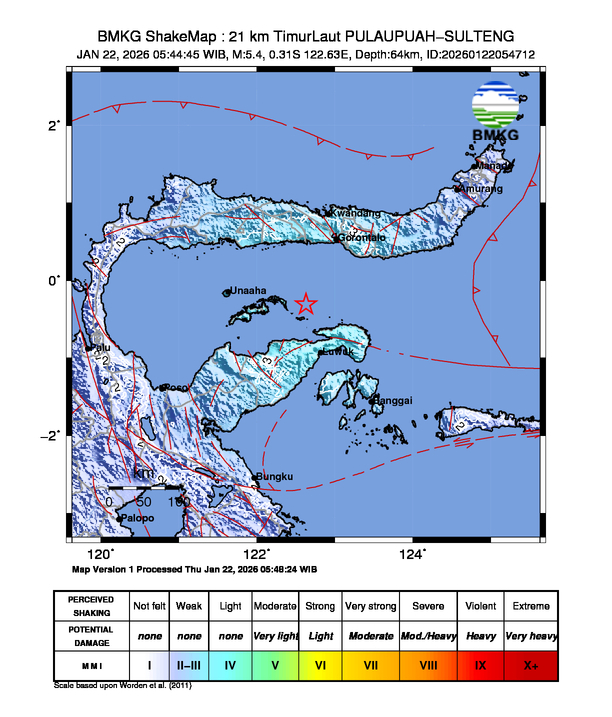

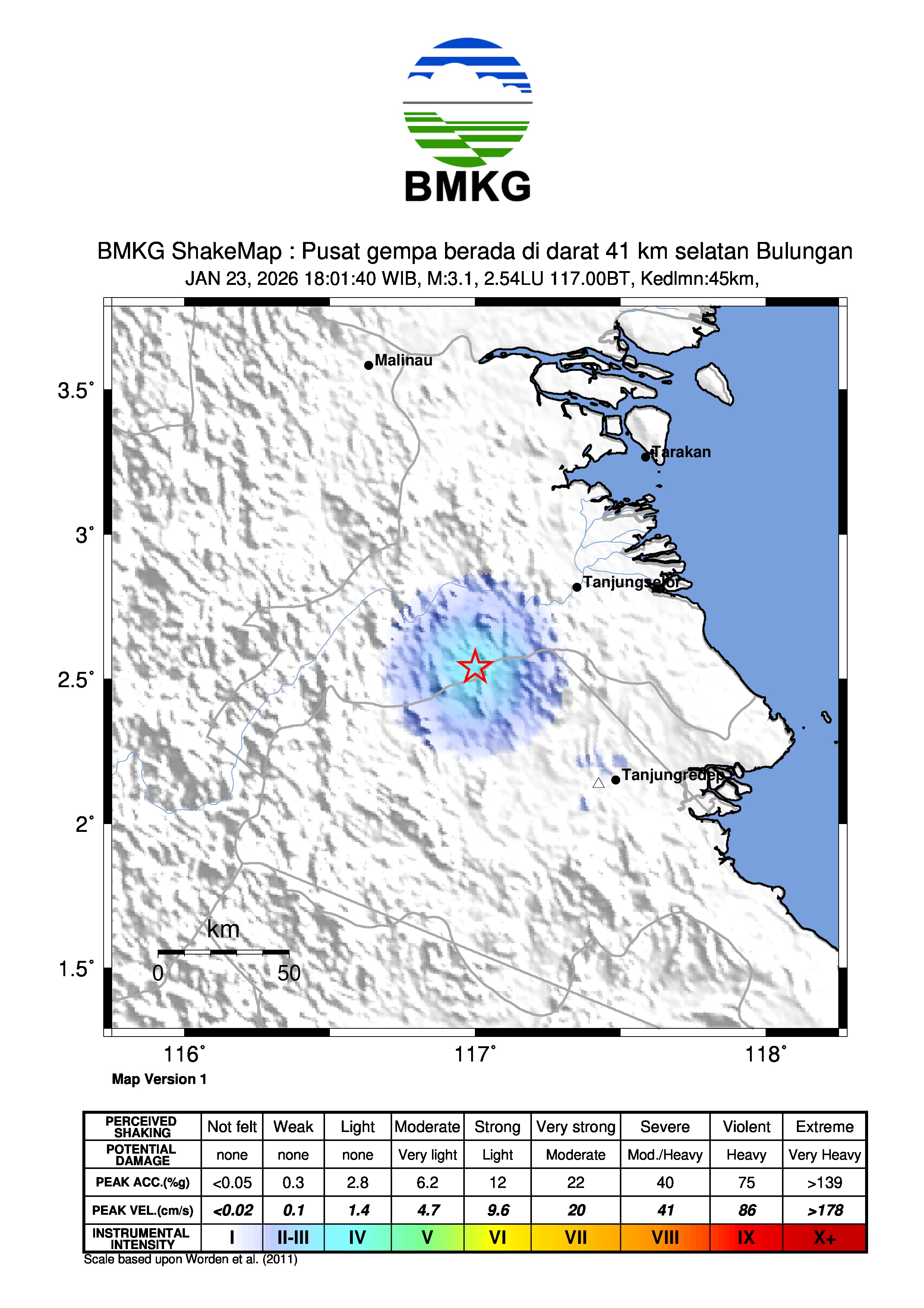

Untuk menjawabnya, kita memang tidak bisa menutup mata terhadap kondisi langit yang sedang tidak bersahabat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini mengenai fenomena alam yang disebut Siklon Tropis Senyar. Siklon ini kemudian menyedot uap air dalam jumlah besar dan menumpahkannya kembali sebagai hujan sangat lebat. Kehadiran siklon ini memicu cuaca ekstrem, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dengan curah hujan yang turun jauh di atas batas normal.

Banyak pihak yang menyalahkan hujan ini sebagai satu-satunya tersangka utama. Narasi yang sering terdengar adalah bencana ini terjadi semata-mata karena cuaca ekstrem dan iklim global yang kian kacau. Tentu saja pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Namun, menyalahkan hujan sepenuhnya ibaratkan menyalahkan air yang tumpah dari gelas, padahal gelasnya sendiri sudah retak dan bocor di mana-mana. Hujan lebat hanyalah pemicunya, tetapi bencana yang sesungguhnya terjadi karena "wadah" penampung hujan di bumi kita, yakni hutan dan daerah aliran sungai, sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Di sinilah letak persoalan utamanya, di mana kita perlu memahami bahwa hutan dan hulu sungai berfungsi sebagai penyerap hujan deras yang menyerap sebagian besar air hujan kedalam tanah seperti busa pencuci piring lalu melepaskan sebagian kecil secara perlahan melalui mata air dan dialirkan melalui sungai-sungai kecil. Ini membuat air sungai tidak meluap secara tiba-tiba.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa hutan di hulu sungai yang seharusnya lebat, kini banyak yang gundul. Hutan yang membantu dalam penyerapan air hujan dan mencegah terjadinya banjir, malah ditebang,menyebabkan tanah terbuka dan tidak dapat menyerap air

Akibatnya fatal. Air hujan tidak lagi masuk ke dalam tanah, melainkan meluncur deras dari pegunungan sehingga menyebabkan "galodo" dengan kecepatan dan kekuatan yang mematikan. Air itu membawa serta tanah, batu, kerikil, dan lumpur, menghantam apa saja yang ada di bawahnya. Sungai yang sudah dangkal akibat sedimentasi tak mampu menampung volume air yang datang seketika dalam jumlah jutaan kubik, dan terjadilah apa yang kita saksikan sebagai banjir bandang.

Bukti bahwa hutan kita sedang "sakit parah" terlihat sangat jelas dari material yang dibawa oleh banjir tersebut. Jika kita diperhatikan, banjir itu tidak hanya membawa air cokelat bercampur lumpur, tetapi juga kayu-kayu gelondongan berukuran raksasa. Kayu-kayu itu memiliki ciri khas yang mengerikan: potongan yang rapi di ujungnya. Alam tidak pernah menebang pohon dengan gergaji mesin hingga potongannya rata. Itu adalah jejak tangan manusia. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan adanya aktivitas pembalakan liar atau _illegal logging_ di wilayah hulu sungai yang seharusnya haram dijamah.

Kayu-kayu gelondongan ini kemudian berubah menjadi "peluru" alami saat terseret arus deras banjir. Balok-balok kayu raksasa ini menghantam dinding rumah warga hingga jebol, menghancurkan tiang jembatan, dan melukai siapa saja yang tidak sempat menyelamatkan diri. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan memilukan, di mana saudara-saudara kita di hilir tidak hanya harus bertarung melawan air bah, tetapi juga melawan hantaman balok kayu sisa-sisa keserakahan oknum yang mencuri hasil hutan di hulu demi keuntungan pribadi.

Selain masalah pembalakan liar, kita juga harus terbuka pada perubahan wajah pulau Sumatera yang begitu drastis dalam beberapa dekade terakhir. Hutan hujan tropis yang kaya, beragam, dan kokoh kini perlahan disulap menjadi hamparan hijau yang seragam, yakni perkebunan kelapa sawit. Kita tidak anti terhadap kemajuan ekonomi, tetapi penanaman sawit secara masif hingga merangsek ke zona hutan lindung, lereng curam, dan bantaran sungai adalah tindakan bunuh diri ekologis. Pohon sawit tidak memiliki akar yang sekuat pohon hutan alami untuk menahan tanah dan menyerap air. Ketika hutan heterogen diganti dengan monokultur sawit, tanah menjadi jauh lebih rentan longsor.

Kondisi ini diperparah oleh praktik "bisnis nakal" yang tak tahu malu. Demi mengejar keuntungan jangka pendek, pengusaha atau oknum tertentu sering kali membuka lahan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan lingkungan. Mereka mengubah bentang alam, menimbun anak sungai, dan membiarkan tanah terbuka tanpa tutupan alam yang memadai. Tanpa sadar, kita sedang menukar keselamatan ribuan nyawa manusia dengan minyak goreng dan komoditas ekspor. Sebuah harga yang terlalu mahal dan tidak masuk akal untuk dibayar dengan nyawa.

Melihat skala kerusakan yang begitu masif ini, rasanya terlalu naif jika kita hanya menyalahkan "oknum penebang liar" dan "pemilik sawit" perorangan yang mungkin hanya suruhan di lapangan. Masalah ini jauh lebih besar dan mengakar. Ada indikasi kuat terjadinya "legalisasi bencana ekologis". Bencana ini terjadi karena akumulasi izin-izin penggunaan lahan yang diberikan secara serampangan selama bertahun-tahun. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sering kali hanya dianggap sebagai formalitas dokumen administrasi belaka, bukan sebagai studi kelayakan yang serius untuk menjaga keselamatan lingkungan dan warga.

Pengawasan di lapangan sering kali lemah, dan penegakan hukum kerap tumpul ketika berhadapan dengan pemilik modal besar. Ketika banjir surut, biasanya kita sibuk menyalurkan bantuan mi instan, selimut, dan pakaian layak pakai. Hal itu tentu baik dan mulia sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun, jika negara tidak menindak tegas perusahaan atau pihak yang merusak hulu, jika pemerintah daerah terus membiarkan tata ruang dilanggar demi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka sebenarnya kita hanya sedang mempersiapkan kuburan massal untuk bencana berikutnya yang mungkin lebih dahsyat.

Angka korban jiwa yang menembus ratusan orang dalam bencana di Sumatera dan sekitarnya bukanlah sekadar angka di atas kertas. Mereka adalah manusia yang punya nama, punya harapan, dan punya keluarga yang menanti kepulangan mereka di rumah. Kematian mereka adalah pengingat paling keras bagi manusia yang masih hidup. "Bhumi Swarnadwipa" sedang berada di titik nadir kerusakannya. Bencana hidrologi ini adalah teguran keras bahwa kita tidak bisa terus-terusan melawan hukum alam dan berharap akan baik-baik saja.

Cuaca ekstrem seperti Siklon Senyar mungkin akan makin sering terjadi di masa depan karena perubahan iklim global. Namun, dampak kerusakannya bisa kita kurangi secara signifikan jika, dan hanya jika, kita menjaga benteng pertahanan terakhir kita, yaitu hutan. Berhentilah menyalahkan hujan dan angin. Hujan adalah berkah, namun keserakahan kitalah yang mengubahnya menjadi musibah. Mari kita tuntut pemulihan hutan di hulu, penegakan hukum lingkungan yang tanpa pandang bulu, dan evaluasi total terhadap izin-izin perkebunan yang merusak daya dukung lingkungan.

Jangan biarkan "Tanah Emas" ini tenggelam dalam lumpur dan hanya mewariskan air mata dan air lumpur bagi anak cucu kita kelak.

.jpg)

.jpg)

No comments:

Post a Comment